Oder: Wie Heinrich Meier in den Sechzigern nach New York flieht und beinahe Zeuge der Homosexuellen-Rebellion wird.

Amerika ist die Mutter vieler Kinder.

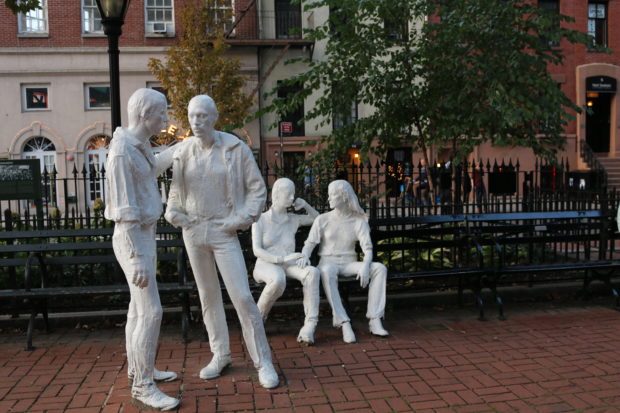

Eines davon: Der Kampf der Homosexuellen um Recht an der Christopher Street.

Heute Nationaldenkmal, früher Gasse der Ausgestoßenen.

Wer dort nach Spuren sucht, findet Schicksale.

Darunter das von Heinrich Meier. Der Deutsche, der eigentlich gar nicht Heinrich Meier heißt, er kommt in den Sechzigern nach New York und stolpert dort ausgerechnet in die Bars, die später Geschichte schreiben werden: „Stonewall Inn“ und „Julius’“. Eine kleine Geschichte der Befreiung.

Vater

Die Nacht, in der Heinrich Meier ein Leben gewinnt und eines verliert, ist eine sehr deutsche Nacht. Stramm, unterkühlt, eine Mantelkragennacht. In der Dämmerung packt er seinen Koffer. Ein kleines, schäbiges Ding. Viel passt nicht hinein. Hemden. Ein Anzug, nur für den Fall. Dann knallt er die Haustür, flieht ein Stück die Straße hinunter. Weg von seinem strengen Vater. „Solange du hier wohnst“, hat der gebrüllt, „sollst du gehorchen“.

„Dann muss ich eben gehen“, was hätte Heinrich auch sagen sollen? Im Deutschland von 1965 haben Schwule selten eine Wahl.

Damals gelten sie als pervers, als krank, haben keine Rechte, nur Probleme. Das wird erst

vier Jahre später besser, in einer Vollmondnacht 1969, mitten in New York. Deutschland spielt in der Geschichte der Homosexuellen-Rebellion keine Rolle.

Heinrich schon.

Denn er ist in Amerika, als die Emotionen explodieren.

„Du solltest ein Buch schreiben“, sagen seine Freunde heute.

Eines über Alkoholverbot und Verdruss, eines über prasselnde Geldmünzen und Angst.

Julius

Heinrich ist gerade 18, als seine Familie ihn nicht mehr haben will.

New York, denkt er, das muss es sein. Er trampt von der Wohnung seines Vaters an die See, heuert auf einem Kohlefrachter an. Dort lachen ihn die Matrosen aus, weil er zu schmächtig ist, zu feminin. Ganz allein, ohne Papiere. Alles was er bei sich trägt: Die Hoffnung, dass „da drüben“ endlich alles besser wird. Denn in Deutschland, sagt er, war es nicht mehr auszuhalten.

New York, der erste Abend, nahe der Christopher Street. Die Stadt rast, kreischt, spuckt. Heinrich kann nicht genug davon bekommen. Im „Julius‘“ murmeln Männerstimmen, es riecht nach Rauch, nach Bier und Schweiß. Der schönste Gestank der Welt. Heinrich trägt Anzug. Eindruck will er machen auf diese gestriegelten Herren. Schulter gegen Schulter stehen sie da, nicht mal eine Hand passt dazwischen.

Heinrich zwängt sich an die Bar, bestellt, dreht sich um, die Ellbogen nach hinten gestützt, das Kinn hoch oben.

Willkommen, denkt er, willkommen in deinem neuen Leben. S

ein Blick schwirrt umher, saugt auf, saugt sich fest. An diesem Jungegesicht da drüben. Dreitagebart, die Augen tief. Sein Mund flirtet.

Seine Eroberung tritt auf ihn zu und lächelt, ein wunderbares, ein Peter-Pan-Lächeln, lehnt sich vor. „Polizei, mitkommen“, sein Mund eine Spalte Hohn, er dröhnt und höhnt, er packt Heinrich und zerrt ihn nach draußen. Die Straße ist kalt, ganz anders als die Männerkörper und der Schweiß auf Heinrichs Oberlippe.

„Wer sich von der Bar weg dreht und in den Schankraum glotzt, der ist eine Schwuchtel und wird verhaf- tet“, bellt der Schutzmann. Er lässt die Muskeln spielen.

Heinrich hat viel Glück, er bekommt nur Hausverbot.

Ein ziemlich mildes Urteil, da- mals, in Greenwich Village.

Tom

Heute denkt im „Julius‘“ niemand mehr an die Polizei. Außer vielleicht der Mann, der ahnungslos ein Bier bestellt und laut flucht, als sich neben ihm zwei ältere Herren zärtlich küssen, die Hände flach an den Gesichtern.

„Scheiß Schwuchteln, ich ruf die Bullen“, plärrt er, lässt sein Glas stehen und flieht.

Böse Blicke treiben ihn nach draußen, für einen Moment schluckt das Entsetzen jeden Ton.

Ja, es gibt ihn immer noch. Den Hass.

Jemand giggelt, das Bier wird abgeräumt. Beleidigungen sind Homosexuelle gewohnt. Kein Grund fürs lange Nachdenken.

Es die Bar, in der Heinrich Meier damals verhaftet wurde, Ecke 10th Street und Waverly, nur einen Block von der Christopher Street entfernt. Die älteste Schwulenbar d er Stadt, eröffnet etwa 1867. Zeit hängt gefroren an den schwarzen Wänden, Fotos, Magazincover, Filmplakate, Autogramme, Regenbogenflaggen. Eine muckelige Höhle der Erinnerung, tief ins Haus gegraben.

er Stadt, eröffnet etwa 1867. Zeit hängt gefroren an den schwarzen Wänden, Fotos, Magazincover, Filmplakate, Autogramme, Regenbogenflaggen. Eine muckelige Höhle der Erinnerung, tief ins Haus gegraben.

Aus der Jukebox röhrt Bruce Springsteen, die Luft klebt über Männerköpfen, ein laues Lüftchen Hamburgerfett. An der Toilette pinnt ein handgeschriebener Zettel: „This is a one person bathroom only“. Hochbetrieb heißt hier: Gediegene Herren plaudern, lümmeln auf Stühlen, an Tischen, jahrzehntealt.

Im Oktober 2016 war Heinrich das erste Mal seit 50 Jahren wieder dort. „Er hat sich an die Bar gesetzt und mit mir geplaudert“, sagt Tom Bernadin, inoffizieller Historiker des „Julius’“. „Er hat mir erzählt, wie wenig sich verändert hat.“

Nicht nur die Bar, sondern auch Tom selbst ist wie aus der Zeit gefallen, weißer Balkenschnäuzer, Schirmmütze. Die Geduld eines amerikanischen Peter Lustig, wenn es ums Geschichte erklären geht. Mit wachen Augen und schnellen Lippen erzählt er vom Sip-In. Dem Ereignis, das „Julius‘“ weltberühmt machte. Und das Heinrich verpasste, weil er nicht mehr in die Bar durfte.

Vor 50 Jahren wehrten sich homosexuelle Männer im „Julius’“ das erste Mal überhaupt gegen ihre Unterdrückung. Denn bis 1966 durfte ihnen per Gesetz kein Alkohol ausgeschenkt werden. Erst als drei von ihnen gemeinsam mit Journalisten im „Julius‘“ einfielen, Bier verlangten, es nicht bekamen und davon ein Foto schossen, kam die Unerhörtheit vor Gericht – der Beginn eines langen Kampfes.

Es ist nur eine der Geschichten, die in der Bar an der Wand hängen. Tom kennt sie alle. Seit 1971 kommt er beinahe jeden Abend her und sammelt Schicksale. Heinrich Meiers ist eines davon. „Er ist der Einzige, von dem ich weiß, dass er hier verhaftet wurde. Aber seine Geschichte steht stellvertretend für eine ganze Generation“, erklärt Tom. „Die Polizei hat damals so viele Leben zerstört. Die Schweine.“

Jagger

Heinrich Meiers Leben hat im „Julius‘“ der Sechziger nur einen Kratzer davongetragen.

Er findet einen Job, lernt Englisch, beißt sich in die Stadt.

Nur gültige Papiere, die fehlen ihm.

Auch, als er am 27. Juni 1969 tanzen gehen will, hat er keinen Ausweis. Hinein darf er trotzdem, ins „Stonewall Inn“, damals im Gebäude 51-53 an der Christopher Street.

1.20 Uhr am 28. Juni 1969, eine heiße Nacht. Haare kleben an Hälsen, Mick Jaggers sexschwangere Stimme wispert „I Can‘t Get No Satisfaction“ zwischen Männerkörper, unter Perücken, Strapse, Haut. Es stinkt nach Parfum und Tabak, im „Stonewall“ regieren Dunkelheit und Jagd.

Doch noch ein anderer Räuber ist unterwegs, einer in Zivil.

Fäuste hämmern gegen die schwere, schwarze Holztür. Herein kommen normalerweise nicht viele, denn das „Stonewall“ ist Mafia-Revier. Die Bosse blechen, um unter dem Rad ar auszuschenken, schließlich ist Alkohol für Schwule verboten, die Polizei tut blind. Meistens. Aber Deputy Inspector Seymour Pine hat eine Spur. Daher besucht er an diesem Abend das „Stonewall“. „Polizei! Dieser Club gehört jetzt uns!“, brüllt er. Das Licht flammt auf, Jagger jault, Go-Go-Boys verharren, pellen sich aus goldenem Latex, schlüpfen in Jeans und Shirt. Die Party ist vorbei. Die Polizei räumt auf. Ein ganz normaler Abend an der Christopher Street, Razzien passieren dort mehrmals die Woche.

ar auszuschenken, schließlich ist Alkohol für Schwule verboten, die Polizei tut blind. Meistens. Aber Deputy Inspector Seymour Pine hat eine Spur. Daher besucht er an diesem Abend das „Stonewall“. „Polizei! Dieser Club gehört jetzt uns!“, brüllt er. Das Licht flammt auf, Jagger jault, Go-Go-Boys verharren, pellen sich aus goldenem Latex, schlüpfen in Jeans und Shirt. Die Party ist vorbei. Die Polizei räumt auf. Ein ganz normaler Abend an der Christopher Street, Razzien passieren dort mehrmals die Woche.

Heinrich hat Glück. Schon wieder. Mit der ersten Welle ist er draußen, die Polizisten fragen nicht nach seinem Ausweis. Als er auf die sommerheiße Straße huscht, ist sein Magen kalt.

„Ich hatte solche Angst“, sagt er. „Solche Angst, weil ich keine Papiere hatte. Ich bin einfach gegangen.“ Heinrich läuft davon. Sieht nicht, wie das „Stonewall“ Geschichte schreibt.

Wie Schwule und Lesben sich auf der Straße sammeln, die Polizei beschimpfen und applaudieren, für jeden Homosexuellen, der den Laden unbeschadet verlässt.

Heinrich sieht nicht, wie die ersten Flaschen gegen die Fassade donnern, wie Backsteine, Geldstücke gegen die „Stonewawll“-Fassade prasseln. Ein klirrender Regen aus Kupfer.

Hört nicht, wie Aktivisten anfangen „Gay Power“ zu kreischen, riecht nicht, wie Schwule am zer- splitterten Fenster der Bar Feuer legen. Wie die Polizisten Seymour Pine und seine Kollegen zurück ins „Stonewall“ rasen, sich dort verbarrikadieren, aus Todesangst. Und warten, bis Verstärkung kommt. Heinrich ist nicht dabei, als hunderte Schwule und Lesben, Drag Queens und Kings die Nacht mit Hass füttern und der frühe Morgen ein Kind auf den Asphalt speit: die Geburtsstunde der Schwulenbewegung. Heinrich ist keiner ihrer Väter.

Rich

Ins „Stonewall“ ist er nie zurückgekehrt. Zu voll, zu laut.

Seit Juni 2017 ist die Bar Nationaldenkmal.

Über dem Tresen baumeln Shirts mit Fanprint. Im Eingang lehnt ein Schild mit den Opfernamen des Terrorangriffs am 12. Juni 2016 auf den „Pulse“-Club Orlando, bei dem 49 Menschen starben. Tiffanylampen funzeln über der Bar. Eine Drag Queen, blaues Kleidchen, goldener Gürtel, rotes Halsband, beugt sich über einen Billardtisch, wackelt mit dem Hintern, ein Typ reibt seine Hand darüber. Putzmittel brennt im Atem, der Tresen vibriert unter Elektrobeat. An der Wand knutschen Heteros, in der Mitte tanzen Lesben. Es ist keine Zeit mehr, um einen Unterschied zu machen.

Das sagt auch Rich Wandel, seit 27 Jahren Archivar und Historiker im Sozialzentrum für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender (LGBT- Center).

„Alles stand Ende der Sechziger auf Umbruch, ein neues Gefühl, ein neues Bewusstsein“, sagt er. Die  Aufstände am „Stonewall“ seien nur die logische Konsequenz eines stetigen Revolutionstriebes gewesen. Nicht sie hätte die Situation für Homosexuelle verbessert, sondern die Christopher Street Parade, die Aktivisten gleich ein Jahr danach organisierten – und die mittlerweile auf der ganzen Welt gefeiert wird

Aufstände am „Stonewall“ seien nur die logische Konsequenz eines stetigen Revolutionstriebes gewesen. Nicht sie hätte die Situation für Homosexuelle verbessert, sondern die Christopher Street Parade, die Aktivisten gleich ein Jahr danach organisierten – und die mittlerweile auf der ganzen Welt gefeiert wird

Rich, grau, spröde wie seine gehüteten Buchseiten, nur schweigsamer, überlegt lange, ob die Christopher Street heute noch das Zentrum der internationalen Schwulenbewegung sei.

„Nein“, sagt er. Dann: „Doch“. Dank der besseren gesellschaftlichen Lage seien Homosexuelle nun über die Stadt verteilt. „Das gilt nicht für schwule Schwarze und Hispanics“, unterscheidet Rich. Erstere wären in Harlem noch immer unter sich, Latinos in Queens.

„In Manhattan lebt jeder in seiner eigenen Welt, man kümmert sich nicht um andere“, sagt Wandel. Aber: „Sobald etwas besonders Schönes oder Schlimmes passiert, etwa der Angriff in Orlando, trifft sich die Szene am ,Stonewall’ oder ,Julius‘’. Dann suchen Homosexuelle die gemeinsame Vergangenheit, um näher beieinander zu sein.“

Heinrich

Heinrich Meier gehört nicht mehr zu denen.

Der 77-Jährige ist 1998 ans Meer gezogen, nach Florida. Reist lieber um die Welt, als noch einmal in einer Bar über Geschichte zu stolpern.

„Obwohl ich vieles miterlebt habe, habe ich mich nie aktiv für Schwulenrechte eingesetzt“, gibt er zu. „Da war immer diese Angst“. Und trotzdem. „Amerika“, seine Stimme wird ganz weich, leckt jede Silbe rund, „hat mich aufgenommen. Ich habe nie zum harten Deutschland gepasst, nie zu meiner Familie. Amerika hat mich so genommen, wie ich bin.“

Dieser Text ist 2017 bei einem Reportage-Seminar in New York entstanden. Fotos ebenfalls.

No Comments